Директора института

1956-1962 гг., акaдeмик Убaй Aрифoвич Aрифoв

Академик У.А. Арифов, родился в г. Коканде в 1909 году. В 1932 г. в Самарканде он закончил СамГУ. Участник Второй мировой войны. Докторскую диссертацию защитил по физической электронике в 1954 г. в ФТИ АН СССР в Ленинграде. Ученик академика П.И. Лукирского и профессора С.В. Стародубцева. Директор ИЯФ АН УзССР в 1956-1962 гг. и 1967-1968 гг. У.А. Арифову удалось убедить профессора С.В. Стародубцева переехать из Ленинграда (где он работал зав. лабораторией ФТИ) в Ташкент и вместе создавать Институт ядерной физики (здесь Стародубцев С.В. был избран академиком и вице-президентом академии).

Предстояло решать огромный комплекс проблем по реализации Постановления Союзного правительства от 1956 г. по созданию ИЯФ, решение организационных , финансовых вопросов, проектного задания строительства, сам выбор земельного участка под строительство, поиск и набор кадров и т.д. В этой многогранной деятельности активно участвовали У.А. Арифов, С.В. Стародубцев, С.А. Азимов.

Работа в институте требовала от них огромного напряжения сил и внимания:

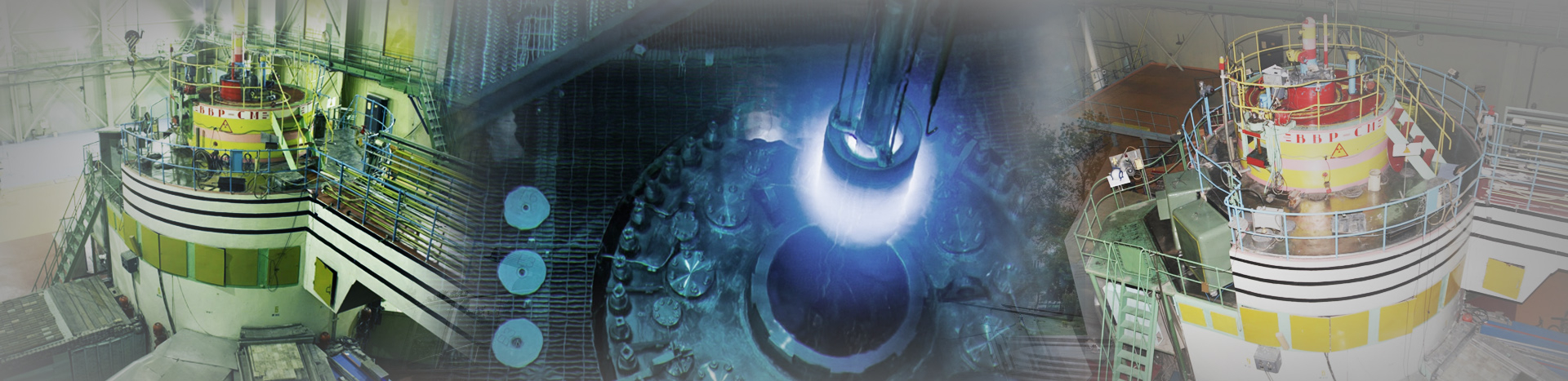

1957 г. - первая структура института. Выбор и защита основных научных направлений института. Проведение первой Международной конференции по мирному использовании атомной энергии в Ташкенте. Уже в 1959 г. через три года после начала строительства состоялся пуск в эксплуатацию атомного реактора под руководством академика У.А. Арифова.

У.А. Арифов непосредственно возглавил лабораторию физики деления ядер на реакторе и участвовал в экспериментах. Им предложена и реализована оригинальная идея магнитного сепаратора продуктов деления ядер на канале реактора. У.А. Арифов конечно не забывал свое детище – отдел физической электроники, который был переведен из ФТИ АН УзССР в ИЯФ и размещен в правом крыле Физического корпуса, построенного специально для этого отдела.

У.А. Арифов был крупный ученый, глава научной школы по физической электронике, выдающийся организатор науки в республике, заслуженный деятель, лауреат премии им. Абу Райхон Ал-Беруни, энтузиаст и руководитель секции теннисного спорта в Ташкенте.

У.А. Арифов умер от сахарного диабета в 1976 г. Он похоронен на Чагатайском кладбище в Аллее Ученых в одной ограде вместе с женой Аминой Рахимовной Абдурасуловой, профессором химии.

1962-1966 гг., акaдeмик Сaдык Aзимoвич Aзимoв

С.А. Азимов родился в 1914г. в г. Ташкенте в просвещенной семье. Его родословная по матери насчитывала несколько поколений интеллигенции. Его дед, Олим-кози был судьей города Ташкента. Брат Олим-кози, Абдувахид Кариев – депутат Второй Государственной Думы.

Дед С.А. Азимов по отцовской линии – Аваз-ота был землевладельцем в пригороде Ташкента. Его сын - отец С.А. Азимов - Азимжон работал у него бухгалтером. С.А. Азимов рано лишился отца. Он был единственным кормильцем в семье, больная мать и две младшие сестры остались у него в попечении.

В 1936-40 гг. он студент САГУ. Работая в Памирской экспедиции по космическим лучам, С.А. Азимов знакомится с начальником экспедиции, будущим академиком И.В. Векслером, становится у него аспирантом, затем докторантом. В 1955 г. к.ф.-м.н. С.А. Азимов защищает докторскую диссертацию на Ученом Совете ФИАН в Москве, по космическим лучам.

В 1954 году по инициативе С.А. Азимова при Ташкентском государственном университете была создана кафедра ядерной физики и космических лучей, руководителем которой он оставался до конца своей жизни.

С 1956 г. С.А. Азимов вместе с коллегами У.А. Арифовым и С.В. Стародубцевым озабочены делами по созданию ИЯФ.

В 1962-1966 гг. С.А.Азимов директор института ядерной физики. С.А. Азимов создал в Институте отдел физики высоких энергий, сотрудники которого проводили эксперименты на Векслеровском синхрофазотроне в Дубне, освоили методики пузырьковых камер и ядерных фотоэмульсий.

Научная школа по физике высоких энергий во главе с С.А. Азимовым получила широкое признание благодаря работам по исследованию процессов упругого рассеяния адронов, неупругой дифракции пионов на ядрах, открытию конкретной дифракционной диссоциации протонов, исследованиям неупругих взаимодействий частиц и ядер с ядрами.

В 1964 г. было открыто явление сужения дифракционного конуса в упругом протон-протонном рассеянии. В результате исследований была установлена общая структура и определены основные механизмы процессов множественного образования частиц на ядрах.

Как директор С.А. Азимов проводил большие организационные мероприятия. Были завершены строительные и пусковые работы Большой Кумбелской установки на перевале Кумбель, состоялся пуск циклотрона, нейтронного генератора, состоялся запуск корпуса по производству гелия. С.А. Азимов инициатор введения еженедельных планерок руководящих сотрудников института, где рассматривались текущие дела института, контроль выполнения служебных заданий.

С.А.Азимов умер в 1988 г. Последние мгновения жизни он провел в кресле участника партийной конференции. Он умер от разрыва сердца, похоронен на Чагатайском кладбище на Аллее Ученых. Рядом в ограде его спутница Рахима Аминова, пережившая мужа на несколько лет.

1966-1967 гг., акaдeмик Сeргeй Вaсилeвич Стaрoдубцeв

С.В. Стародубцев родился в 1914 г. в г. Ашхабаде. Отец его – железнодорожник, мать – домохозяйка. В семье было трое детей. Сережа был активным мальчиком. Учился средне, преображался на уроках физики и математики. Как вспоминал Сергей Васильевич, человеком, пробудившем в нем наблюдательность и пытливость, интерес к окружающему, стремление к поиску объяснений разнообразных впечатлений и явлений, была бабушка Анна Ильинична Пузырева.

В 1935 г. С.В. Стародубцев окончил в Ленинграде ЛГУ (до 3-го курса учился в САГУ) и вернулся в Ташкент ассистентом физического факультета университета. На него обратил внимание академик П.И. Лукирский, который приезжал из Ленинграда читать лекции по физике. Через три года в 1938 г. С.В. Стародубцев защищает кандидатскую диссертацию по физической электронике.

В августе 1941 г. призывается в армию и отправляется на Западный фронт. Вскоре (1942 г.) оказывается в Ленинградской Военно-Воздушной Академии.

В 1946 г. инженер-капитан С.В. Стародубцев становится доктором технических наук - тема диссертации «Зажигание авиационных двигателей». В этом же году он по совместительству - помощник академика П.И. Лукирского по ядерной лаборатории в ФТИ АН СССР.

В 1956 г. С.В. Стародубцев избирается академиком АН УзССР и вице-президент АН Узбекистана, заведующий отделом ядерной и радиационной физики в ИЯФ. В этом амплуа он совместно с директором института академиком У.А. Арифовым и профессором С.А. Азимовым сыграл решающую роль в создании института, в определении его научных направлений и исследований на атомном реакторе, циклотроне, ускорителях, гамма-лучевых установках.

Радиационная физика, начатая в институте С.В. Стародубцевым и У.А. Арифовым, превратилась в научную школу, органично вписалась в узбекскую физику, дала богатые всходы в виде многочисленных разветвлений, создала авторитет Институту в республике и за рубежом.

Будучи директором института (1966 - начало 1967 гг.) академик С.В. Стародубцев особое внимание уделял качеству и новизне научных исследований, выпускаемых сотрудниками, непременно сам проводил научные семинары, находил время и работникам вспомогательных подразделений.

С.В. Стародубцев умер в Москве в 52 года в марте 1967 г. от острого лейкоза. Похоронен в Ташкенте на Боткинском кладбище, слева от центрального входа.

1971-1978, 1989-1990 гг., чл.-корр. АН Уз Улуг Гaфурoвич Гулямoв

У.Г. Гулямов родился в Ташкенте в 1933 г., окончил в 1955 г. физико- математический факультет САГУ. В 1955 - 1962 гг. младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе в ФТИ АН Уз ССР. 1962 - 1978 гг. зам.директора, директор ИЯФ АН УзССР. С 1972 г. доктор физ.-мат. наук, с 1989 г. чл.-корр. АН УзССР. С 1978 г. – зав.лабораторией, с 1989 г. до кончины в 1990 г. - директор Института ядерной физики АН РУз.

У.Г. Гулямов являлся ведущим ученым в области физики атомного ядра и элементарных частиц. Его научные интересы были в области физики высоких энергий, релятивистской ядерной физики, радиационного материаловедения, реакторной техники, активационного анализа, производства радиоактивных изотопов. У.Г. Гулямов провел систематическое исследование гиперфрагментов методом ядерных эмульсий и установил, что механизм их образования нельзя описать каскадными и испарительными процессами. Он обнаружил монотонное возрастание энергии связи лямбда-гиперонов в гиперфрагментах с ростом их массы. Им получены первые систематические данные о реакциях дифракционной диссоциации на ядрах. Проведены теоретические расчеты кулоновских и дифракционных процессов диссоциации адронов на ядрах и показано, что кулоновская диссоциация играет незначительную роль при существующих ускорительных энергиях; показано также, что в дифракционной диссоциации на три заряженные частицы доминируют каналы с образованием промежуточных резонансных состояний. Им впервые наблюдался и был объяснен рост сечений когерентных процессов. У.Г. Гулямов основал научную школу в области релятивистской ядерной физики в Узбекистане. Им получены важные сведения о механизмах соударений релятивистских тяжелых ионов и сделан вывод о сильном влиянии геометрических факторов на характеристики таких соударений при существующих ускорительных энергиях. Им обнаружены коллективные струи в соударениях тяжелых ионов и наблюдались специфические корреляционные связи между продуктами реакций, свидетельствующие о не сводимости таких взаимодействий к нуклон-нуклонным. Обнаружены нарушения принципа факторизации гипотезы независимости Н. Бора для выходов ядерных фрагментов.

У.Г. Гулямов внес большой вклад в прикладную ядерную физику. Инициированные им в середине 60 -х годов исследования по комбинированным воздействиям радиации, сильных электрических полей, высокой температуры и механических нагрузок на изменение физических свойств конструкционных материалов в активной зоне реактора являются пионерскими и позволили выработать рекомендации по целенаправленному управлению необходимыми свойствами. Под непосредственным руководством У.Г. Гулямова в 1967 году впервые в нашей стране были начаты внутри реакторные исследования ресурсных испытаний специальных изделий.

В начале 1971 г. в институте находилась комиссия Союзной академии во главе с академиком А.П. Александровым. Она знакомилась с работами института, особенно реактора. Высказала много ценных замечаний, в том числе критических, беседовала с сотрудниками. На заключительной встрече с руководством республики комиссия предложила отсечь всех претендентов и назначить директором института Улуга Гулямова - молодого, способного физика. Это предложение было принято. Улуг Гафурович энергично взялся за дело. Было восстановлено Президиумом Академии финансирование и возобновлены работы по реконструкции реактора. Вскоре двухмегаваттный реактор был выведен на мощность 10 МВт, физико-технические возможности его выросли существенно. На порядок вырос поток нейтронов, что было важно для материаловедческих, ядерно-физических и прикладных исследований. Научная деятельность У.Г. Гулямова была очень продуктивной и всесторонней. Он опубликовал около 180 печатных работ в международной и республиканской печати, в том числе более десяти монографических обзоров; подготовил 19 кандидатов наук. За цикл работ по когерентной диссоциации У.Г. Гулямов был удостоен Государственной Премии по науке им. Абу Райхона Ал-Беруни.

У.Г. Гулямов внес существенный вклад в становление и развитие ядерной физики в Узбекистане. Под его руководством при ИЯФ АН РУз было создано хозрасчетное Предприятие «Радиопрепарат», заложены основы для создания подобного предприятия «Специализированное конструкторское бюро радиационной техники с опытным заводом» - СКБ-РТ.

Улуг Гафурович был ученым-администратором современного склада: демократичным и внимательным, ненавязчивым, требовательным, но не мелочным, аккуратным, но не педантичным, запоминающим, но незлопамятным, интересным и тактичным собеседником, обладал широкой эрудицией и чувством юмора. Словом природа была к нему щедра и он умело пользовался ее добротой во всем, кроме здоровья. Улуг Гафурович рано нас покинул, всего в пятьдесят семь лет.

1978-1988 гг., акaдeмик Пулaт Киргизбaeвич Хaбибуллaeв

П.К. Хaбибуллaeв - академик АН Республики Узбекистан, чл.-корр. РАН, академик АН Исламских стран, иностранный член Пакистанской АН, академик Академии технологических наук РФ, академик Международной Академии электротехнических наук, академик Международной Академии высшей школы, действительный член Индийского Научного Общества материаловедов, дважды Лауреат золотой медали Всемирной Организации интеллектуальной собственности (WIPO), Лауреат Государственной премии Республики Узбекистан им. Абу Райхон Ал-Беруни, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, Руководитель Отдела теплофизики АН РУз, главный редактор «Узбекского физического журнала», член редколлегии «Акустического журнала» РАН и ряда известных научных журналов.

Академик П.К. Хабибуллаев – выдающийся физик, внесший значительный вклад в развитие мировой и отечественной физической науки. Он является основоположником научных школ проводящих исследования по акустической спектроскопии, физической и квантовой акустике, нанофизике и физике мягких систем, нелинейной оптике и лазерной термохимии, суперионных проводников и квантово-размерных систем, ядерной физике и радиационного материаловедения, нелинейной динамике и хаоса, физико-химии изотопов и лазерного фотосинтеза и др. Родился 14 октября 1936 года в Андижанской области.

В 1960 году окончил Среднеазиатский Государственный Университет. В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (г. Москва), а в 1971 г. - на соискание ученой степени доктора физико- математических наук (г. Новосибирск), профессор.

Работал на должностях – зав. кафедрой Ташкентского педагогического института (1964г.), ректор Андижанского института хлопководства (1971 г.), зав. отделом науки и учебных заведений ЦК КП Узбекистана (1975 г.), вице-президент Академии наук Республики Узбекистан, директор института Ядерной физики (1978 г.), Президент Академии наук Республики Узбекистан (1984 - 1988 гг.), Председатель Президиума Верховного Совета Республики Узбекистан (1988 - 1989 гг.), с 1994 г. Председатель Государственного комитета по науке и технике – директор Центра по науке и технологиям при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Один из основоположников акустической спектроскопии конденсированных сред, включая области фазовых переходов и критических явлений. Им впервые исследована молекулярная природа релаксационных процессов в мягких средах при распространении продольных и поперечных акустических волн от 103 Гц до самых высоких (1010 Гц) частот, что позволило установить молекулярное упорядочение в наномасштабе и дать его объяснение с позиции термодинамики неравновесных систем.

Является основоположником новых научных направлений: физика мягких сред и суперионных проводников, где мезоскопичность состояния и кластерообразование становятся существенными.

Под руководством П.К. Хабибуллаева проведен цикл исследований влияния радиационного поля в активной зоне реактора на теплофизические, электрофизические и механические свойства конструкционных материалов ядерного реактора и термоядерных установок. Он и его ученики развили ядерно-физические методы измерения профиля концентрации и энергетических спектров продуктов взаимодействия ускоренных ионов и нейтронов с растворенным в материале водородом, необходимые в решении задач материаловедения для водородной, ядерной и термоядерной энергетики. Развил направления по производству и применению радиоактивных изотопов (фосфор-32 и фосфор-33), предложена технология и выпущены препараты для диагностики инфекционных заболеваний.

Новые перспективные технологии и инновационные идеи академика П.К. Хабибуллаева нашли широкое применение в различных отраслях: в энергетике (включая ядерную, водородную, солнечную), в химической промышленности и медицине, в биотехнологии и материаловедении.

П.К. Хабибуллаев автор более 500 научных работ и 15 монографий, четыре из которых (P.K.Khabibullaev, E.V.Gevorkian, A.S.Lagunov "Rheology of Liquid Crystals" Allerton Press, New York, (1994), P.K.Khabibullaev, B.G.Skorodumov "Determination of Hydrogen in materials" Springer-Verlag, Berlin (1985), F.Abdullaev, S.Darmanyan, P.K.Khabibullaev "Optical Solitons" Springer-Verlag, Berlin (1993), P.K.Khabibullaev, A.A.Saidov "Phase separation in Soft Matter Physics" Springer-Verlag, Berlin (2003) изданы в зарубежных издательствах. Такие как «Физика мягких систем» Ташкент, ФАН, (1998), «Электростатическая модель кластерного иона и термодинамические параметры реакций кластерообразования», Ташкент, ФАН, (1985), «Физика» для 7-класса, Ташкент, Узбекистон Миллий энциклопедия Давлат илмий нашриёти (2005) и другие изданы в Узбекистане. П.К. Хабибуллаев подготовил многочисленных кандидатов и докторов наук.

1988-1989 гг., чл.-корр. АН УзССР Муҳaммaджoн Сoбирoвич Юнусoв

М.С. Юнусов родился 5 ноября 1932 г. в Джалал-Абаде в промышленном городе Кыргыстана, известном также своими курортами (серные и сероводородные источники).

В 1950 г. стал студентом физико-математического факультета САГУ в Ташкенте. После окончания университета в 1955 г. работал младшим научным сотрудником ФТИ АН УзССР , в лаборатории космических лучей. Через несколько лет М.С. Юнусов изъявляет желание заниматься радиационной физикой полупроводников. В 1959 - 1962 гг. он аспирант ИЯФ и работает под руководством С.В. Стародубцева. В 1962 - 1967 гг. снова младший научный сотрудник, затем старший инженер этого института.

В 1967 г. защищает кандидатскую диссертацию и в 1967 - 1971 гг. – зам. директора по науке ФТИ АН УзССР.

В 1971-1978 гг. – зав.лабораторией ИЯФ АН УзССР.

В 1978-1979 гг. – директор СКБ-РТ с опытным заводом при ИЯФ АН УзССР.

В 1979-1982 гг. – зам. директора по науке ИЯФ АН УзССР.

В 1981 г. становится д.ф.-м.н.

В 1982-1983 гг. - зав.лабораторией ИЯФ АН УзССР.

В 1983-1 988 гг. – проректор по научно-исследовательской работе и зав. кафедрой Ташкентского электротехнического института связи.

В 1987 г. избран чл.-корр. АН УзССР.

В 1988 г. – зам. генерального директора НПО Физика-Солнце АН УзССР.

В 1988-1989 гг. – директор ИЯФ АН УзССР. 1989-1999 гг. – зав.лабораторией ИЯФ АН РУз.

В 1992 г. присуждена Государственная премя Республики Узбекистана им. Абу Райхон Ал-Беруни

В 1993 г. присвоено почетное звание «Зааслуженный деятель науки Узбекистана»

С 1999 г. – ведущий научный сотрудник института.

В 2000 г. избран действительным членом АН РУз.

Махамаджон Сабирович Юнусов умер от тяжелой болезни в 2004 г. Научная деятельность академика Махамаджон Юнусова - была посвящена исследованию электрических явлений и электронных процессов в легированных полупроводниках и приборных структурах на их основе при воздействии проникающих излучений.

Им создана научная школа и новое актуальное научное направление по физике взаимодействия целого класса примесей с собственными и радиационными дефектами в полупроводниках и полупроводниковых приборах.

Под руководством М.С. Юнусова проведены исследования по фундаментальным и прикладным проблемам физики и техники полупроводников и радиационной физики твердого тела:

- механизмы электронно-дырочных явлений в полупроводниках, легированных элементами платиновой группы;

- диффузионные процессы, растворимость и взаимодействия примесей с собственными дефектами в полупроводниках;

- фундаментальные проблемы образования и природа примесных и радиационных центров с глубоко лежащими энергетическими уровнями в полупроводниках;

- радиационные явления в полупроводниках и в твердых телах;

- прикладные аспекты использования специально легированных полупроводников, создание важных для современной науки и техники полупроводниковых приборов с заданными свойствами и внедрение этих разработок в народное хозяйство;

- разработка методов повышения радиационной стойкости полупроводниковых материалов и приборов, их внедрение;

- проблемы надежности радиоэлектронной аппаратуры и элементов волоконнооптических систем связи при воздействии радиации;

- разработка и исследование светочувствительных структур для инфракрасной области спектра;

- фундаментальные вопросы взаимодействия радиации с веществом и радиационной технологии направленного изменения свойств полупроводниковых материалов.

Особенно важное значение имеют результаты исследования механизма диффузии элементов платиновой группы и образование ими электрически активных центров с радиационными дефектами. Эти исследования позволили М.С. Юнусову впервые выдвинуть новые, оригинальные представления о модели примесных центров с глубоколежащими энергетическими уровнями в типичном полупроводниковом материале – кремнии и совместно с учениками развить теорию таких центров на основе строго обоснованного математически метода функции Грина.

Ценным вкладом в радиационную и в физику электронных взаимодействий в твердых телах являются полученные под руководством М.С. Юнусова теоретические и экспериментальные результаты по подпороговому дефектообразованию, экспериментально показана возможность образования дефектов структуры при возбуждении электронной подсистемы полупроводника и развита теория этого явления.

М.С. Юнусову и его ученикам удалось выполнить уникально тонкие эксперименты, позволившие однозначно обнаружить радиационно - стимулированную диффузию примесных атомов в полупроводниках и разработать на основе этого эффекта технологию совершенствования параметров полупроводниковых приборов. По результатам выполненных исследований М.С. Юнусовым лично и в соавторстве с учениками опубликованы 6 монографий, более 300 научных работ в зарубежных и республиканских журналах.

Получено 24 авторских свидетельств и патентов, имеющих важное практическое значение.

Под руководством М.С. Юнусова выполнены и успешно защищены 3 докторских и 29 кандидатских диссертаций.

1990-2006 гг. и 2017-2021 гг., академик Б.С. Юлдашев

Бехзод Садыкович Юлдашев родился 9 мая 1945 г. в Ташкенте, в 1968 г. окончил с отличием физический факультет ТашГУ.

В 1968-1971 гг. младший научный сотрудник ИЯФ АН УзССР с прикомандированием в ОИЯИ (г. Дубна). В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1972-1983 гг. – старший научный сотрудник. В 1981 г. стал д.ф.-м.н. В 1984-199гг. – зав. лабораторией ФТИ АН УзССР.

В июне 1990 г. избран директором ИЯФ АН РУз. На этой должности он работал до июня 2006 г.

Академик Б.С. Юлдашев является выдающимся ученым в области физики элементарных частиц и атомного ядра. Им проведены масштабные исследования взаимодействия частиц и ядер в области высоких и низких энергий. Результаты его исследований получили признание во всем мире. Им впервые экспериментально доказано существование единого механизма адронизации кварков во взаимодействиях нейтрино (лептонов) и адронов высоких энергий с ядрами. Б.С. Юлдашевым впервые получены и интерпретированы экспериментальные указания на существование нового типа адронной материи – узких дибарионных резонансов, обнаружен эффект существования локальных свойств внутриядерной материи. Результаты обширных исследований Б.С.Юлдашева и его школы отражены в более чем 350 научных статьях и изданиях, основная часть которых опубликована в ведущих зарубежных изданиях.

Б.С. Юлдашев неоднократно выступал с приглашенными и обзорными докладами на крупнейших конференциях и симпозиумах в области ядерной физики высоких энергий. Международным признанием его научных заслуг является избрание его почетным доктором ряда американских университетов, членом Международного Комитета советников при Европейском Центре Ядерных Исследований (ЦЕРН, Швейцария), членом научно-координационного Совета Канадского Ядерного Центра ТРИУМФ, членом Ученого Совета Объединенного Института Ядерных Исследований (г. Дубна), членом Американского Физического Общества, членом Комитета советников по ядерным прикладным проблемам при Генеральном директоре МАГАТЭ. Б.С. Юлдашев избран академиком ряда иностранных Академий Наук (Академия Наук Исламских стран, Калифорнийская Академия, Российская АН и др.). Был председателем и членом организационных комитетов ряда крупных международных конференций и симпозиумов.

Научная школа академика Б.С. Юлдашева представлена плеядой талантливых, видных ученых, плодотворно работающих в различных организациях Узбекистана. Под руководством Б.С. Юлдашева получили степень 27 молодых ученых: 6 докторов и 21 кандидатов наук. Б.С.Юлдашев был научным руководителем двух крупных экспериментов, выполняемых совместно учеными Узбекистана, России, США, Канады. За цикл выполненных исследований Б.С. Юлдашев в 1983 г. был удостоен премии им. Абу Райхон Ал-Беруни. Им осуществляется научное руководство проектами в рамках двух международных грантов.

На протяжении 16 лет (с 1990 по 2006 гг), являясь директором института, Б.С. Юлдашев предстал как дальновидный организатор, чувствующий назревающие проблемы. Он легко подхватил эстафету своих предшественников и вывел институт на новый качественный уровень. В 2017-2023 гг. вновь возглавлял ИЯФ АН РУз.

Рациональный управленческий демократизм, основанный на доверии и уважении своих сотрудников и подчиненных – вот кредо Б.С. Юлдашева – администратора. Его научная интуиция позволяет легко охватывать не только фундаментальные физические проблемы, но также и прикладные задачи.

Благодаря инициативам Б.С. Юлдашева был существенно расширен экспорт радиоизотопной продукции и другой наукоемкой продукции, что обеспечило поступление в Республику (и в институт) значительных средств. Кроме того, за счет собственных заработанных средств построен новый циклотрон У-115 для прикладных целей, проведены работы по модернизации атомного реактора, создана единая локальная компьютерная сеть с выходом на международные сети, приобретено новое оборудование, систематически проводится капитальный ремонт зданий и сооружений, приобретено 80 квартир для сотрудников института, проводится постоянная работа по социальной защите сотрудников.

За эти годы ИЯФ принимал активное участие в деятельности всей Академии Наук. Им была оказана безвозмездная помощь ряду институтов Академии в приобретении средств вычислительной и оргтехники, а также оказывается систематическая спонсорская помощь ряду учебных заведений Республики.

Б.С. Юлдашев способствовал существенному расширению международных связей института, что в частности, выразилось в широком участии сотрудников ИЯФ в крупных международных проектах, привлечении международных грантов и создании возможности ежегодного выезда сотрудников в крупные зарубежные центры. Благодаря Б.С.Юлдашеву установлены прямые двусторонние связи с МАГАТЭ, с Министерством Энергетики США и рядом других крупных международных организаций, что позволило привлечь 1,5 млн. долларов в ИЯФ для модернизации физической защиты реактора, создания новых приборов, обучения персонала за рубежом, обновления орг. техники и т.д.

По инициативе Б.С. Юлдашева получены три гранта (Департамент США по Энергетике, министерство обороны США, Корейский Центр Исследований) для выполнения работ по радиационному мониторингу водного бассейна Центральной Азии, укрепления границ Узбекистана и для создания систем очистки воздуха и воды.

Благодаря деятельности Б.С. Юлдашева Институт ядерной физики превратился в крупный ядерный центр, на базе которого проводятся различные международные конференции, симпозиумы и семинары.

Б.С. Юлдашевым – администратором проведена оптимизация структуры института, обеспечена и проводится дальнейшее развитие научно-технических связей с предприятиями и организациями Республики. В частности, созданы и опробованы новые технологии до извлечения из сбросных растворов драгоценных металлов. Так, на Марджанбулакском золотодобывающем предприятии с помощью этих технологий было добыто и сдано государству свыше девяти килограммов золота и 22 кг серебра. В институте на базе местного сырья создана полупромышленная линия по производству сверхчистых редких металлов (теллур, сурьма, висмут, рений, осмий и т.д.) и обеспечен их экспорт.

Для нужд республики созданы принципиально новые системы – очистки, обеззараживания воды и воздуха, приборы экспресс-анализа и контроля, широко используемые в нефти – газовой, золотодобывающей и других отраслях.

2006-2016 гг., прoфeссoр Умaр Сaгитoвич Сaлихбaeв

Образование:

- 1975–1 980 гг. - докторант, Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), Дубна, Россия

- 1968–1973 гг. - студент, Самаркандский государственный университет, Узбекистан

Трудовая деятельность:

- 2006–2016 гг. - директор ИЯФ АН РУз;

- 1999–2006 гг. - заместитель директора ИЯФ АН РУз;

- 1996–1999 гг. - проректор Самаркандского государственного университета;

- 1983–1999 гг. - директор лаборатории ядерной физики, Самаркандский государственный университет;

- 1975–1983 гг. - старший научный сотрудник, Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия

- 1973–1975 гг. - научный сотрудник, кафедра физики, Самаркандский государственный университет

Специализация:

Основное научное направление:

- Экспериментальная ядерная физика;

- Применение методов ядерной физики.

Ученая степень, награды

- Доктор физико-математических наук

- Медаль «За успехи в науке» Министерства высшего образования Узбекистана

- Премия фонда EURASIA за развитие информационных систем в Узбекистане

Публикации:

- Более 100 статей в национальных и международных научных журналах

С 2021 г., директором ИЯФ АН РУз является д.т.н., академик И.И. Садиков

Академик Илхам Исмаилович Садиков родился 26 октября 1964 г. в г. Коканде, в 1986 году с отличием окончил химический факультет ТашГУ.

В 1986 году поступил на работу в ИЯФ АН РУз на должность инженера и всю свою трудовую деятельность работал в этом институте. В 1988-1990 гг. младший научный сотрудник, 1990-1991 гг. научный сотрудник, 1991-1995 гг. старший научный сотрудник, 1995-1998 гг. докторант, 1998-2017 заведующий лабораторией, 2017-2020 гг. заместитель директора. В феврале 2020 года И. Садиков назначен директором Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.

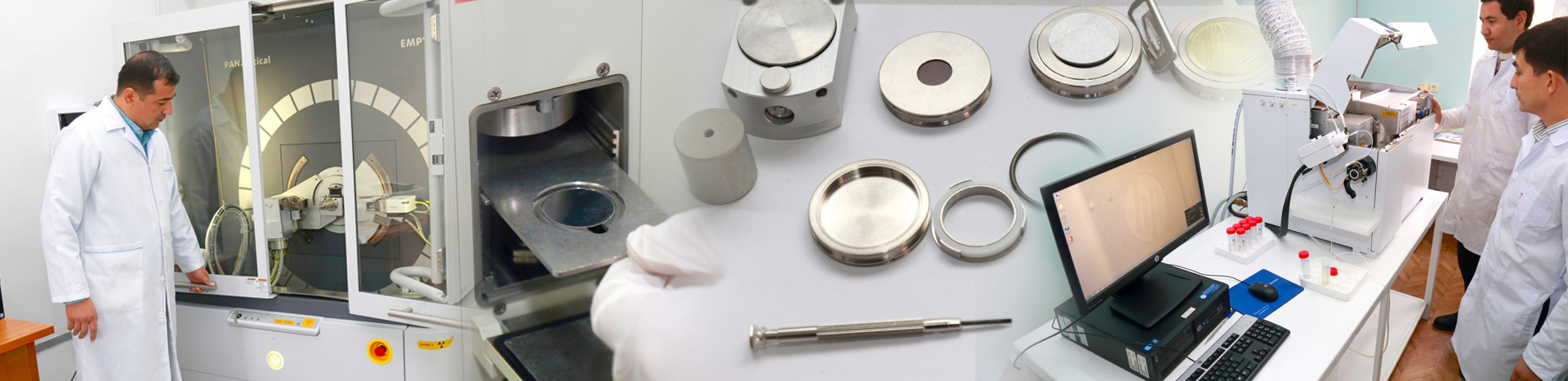

Основные направления научной деятельности: прикладная ядерная физика, нейтронно-активационный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ, радиохимия.

Дополнительные направления: разделение радионуклидов, производство радиоизотопной продукции, радиационная и ядерная безопасность.

Свою научную деятельность И. Садиков начинал в лаборатории активационного анализа чистых материалов, исследованием макрокомпонентного и микропримесного состава высокочистых веществ. Им разработаны более 40 методик анализа различных высокочистых металлов сплавов, полупроводников сложного состава, технологических материалов и объектов окружающей среды. Эти методики позволили определять более 40 микропримесных элементов с рекордно низкими содержаниями от 10-8 до 10-15 г/г. Результаты этих исследований нашли место в его кандидатской и докторской диссертации, которые он защитил соответственно в 1993 и 2018 годах. Под его руководством и непосредственным участием проведены работы по радиационному мониторингу территорий бывших урановых рудников и потенциальных площадок под строительство атомной электростанции. И. Садиков руководил работами по производству готовых к применению радиофармацевтических препаратов на основе лютеция-177 и холодных наборов для генератора технеция-99m. Им также разработана технология определения содержания, извлечения и очистки палладия из отработанного катализатора, методика концентрирования и выделения осмия из отходов металлургической промышленности.

Результаты исследований И.И. Садикова отражены в более чем 150 научных публикациях, изданных в республиканских и зарубежных изданиях, в материалах республиканских и международных конференций.

И.И. Садиков расширил и укрепил Международное сотрудничество института. Им заключены и подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве с МАГАТЭ, Японской компанией «Chiyodo Technol Corporation”, АО «ТВЭЛ», Консорциумом «МБИР», с научным дивизионом Росатома АО «Наука и инновации», со многими университетами и научными центрами различным стран мира. И. Садиков неоднократно участвовал в крупнейших Международных конференциях и симпозиумах с приглашенными докладами. Он является членом Ученого совета Объединенного института ядерных исследований, членом Научно-технического совета НИЦ «Курчатовский институт», консультантом консорциума «МБИР», членом реакционного совета российского журнала «Аналитика» и нескольких республиканских научных журналов. Был председателем и членом организационных комитетов ряда крупных международных конференций и симпозиумов. В разные годы он был руководителем четырех международных и семи республиканских научных проектов. И. Садиков в 2005-2014 гг. был координатором британской программы “ClosedNuclearCities Partnership” (CNCP) в Узбекистане. Под его координацией и непосредственным участием выполнены 23 научных и бизнес-проекта, в республику по программе CNCP привлечены более 1,5 млн. фунтов стерлингов, созданы восемь производственных участков и около 100 рабочих мест.

Научная школа академика И.И. Садикова представлена в области прикладной ядерной физики, включающей ядерную аналитику, производство радиоизотопной продукции и физики ядерных реакторов. Под его руководством защитились 5 докторов и 3 кандидата наук.

За свои научные и административные заслуги, за укрепление международного сотрудничества И. Садиков награжден медалью «Шухрат», медалью Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности «За вклад в развитие атомной энергетики и промышленности», нагрудным знаком «25 лет Конституции Узбекистана», «80 лет Академии наук РУз» и знаком отличия Госкорпорации Росатома «За международное сотрудничество в Атомной области», премией парламента Японии.

Управленческие принципы И.И. Садикова – директора, основаны на демократизме, доверии и уважении сотрудников. Его многолетний опыт и научная дальновидность позволили создать стратегию и концепцию развития института до 2030 года.